周口市完成2237个农村黑臭水体治理 助力生态环境提升

2024-12-31 22:19:47 sunmedia 606

12月25日,记者从周口市生态环境局了解到,截至2023年10月,周口市已累计完成2237个农村黑臭水体的治理工程,使许多曾经的“纳污坑”成功转变为“生态塘、经济塘、景观塘”,显著提升了群众的生活质量和幸福感。

高度重视 多元资金保障

为解决黑臭水体问题,周口市委、市政府始终高度重视,并多次召开专题会议进行部署。市政府还印发了《关于建立完善农村黑臭水体治理长效机制的指导意见》等文件,确立了监督管理机制和考核奖惩机制,指导治理工作的开展及后期维护。

在资金保障方面,周口市采取了上下联动、横向统筹、多元融资的方式,确保项目资金充足。2022年,周口市成功申报为国家农村黑臭水体治理试点,获得中央奖补资金2亿元,同时还争取到省级和市级专项资金支持。今年,川汇区和临港开发区分别获得了中央资金3342万元,淮阳区也争取到省级专项资金1262万元。此外,周口市积极谋划农村生活污水和黑臭水体综合治理特许经营项目,计划总投资约24.8亿元,进一步推动水体治理项目的顺利实施。

系统治理 精准施策

周口市结合农村人居环境整治和美丽乡村建设,因地制宜、精准施策,根据不同水体的“致黑”原因,提出了“治理一个坑塘、美化一个村庄”的目标导向。治理措施涵盖了“控源截污、清淤疏浚、水系连通、水生态修复”等综合治理手段,通过分区分类实施,确保了治理效果的显著提升。

为了应对治理过程中遇到的“村庄分布广、人口流动性大、水量波动大、管网铺设难”等难题,各地结合实际情况,创新出“渔光互补、资农互助”的治理模式,并聚焦于恢复水体的三大功能:防洪排涝的水利功能、养殖灌溉的资源功能和美化环境的生态功能。这些技术措施不仅有效改善了村庄水环境,还促进了农业与资本的深度融合,增加了村集体收入。

多元化资金筹集 建立长效管护机制

为了确保水体治理的可持续性,周口市各地积极探索多元化资金筹集方式,并建立了长效管护机制。除了政府财政投入,还通过社会捐赠、村民集资、资本融入等渠道筹集资金。例如,淮阳区通过发动农村居民捐款,每人每天捐赠5分钱,今年上半年已筹集约600万元,用于坑塘治理和污水处理设施的运营维护,成为当地的一项特色公益项目,广受赞誉。

“淮阳模式” 引领全国

淮阳区的“5分钱工程”及其总结出的适合华北平原地区的七种农村生活污水治理模式,先后入选全国《农村生活污水和黑臭水体治理示范案例》以及全省《美丽河南实践典型案例》。这些模式不仅吸引了全国60多个城市的观摩学习,也为中部六省制定了《农村黑臭水体治理技术规范》,为全国农村黑臭水体治理提供了可借鉴的成功经验。

周口市通过一系列行之有效的措施,不仅解决了“黑臭水体”问题,还通过水体治理提升了生态环境质量,改善了民生,推动了城乡一体化的绿色发展模式。(SUNMEDIA)

关键词:农村黑臭水体治理,

商媒在线

免责声明:商媒在线所提供的信息及图片除原创外,有部分资讯和图片从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,商媒在线力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对商媒在线所载文章及图片版权的归属存有异议,请立即通知商媒在线,商媒在线将立即予以删除,同时向您表示歉意!

相关推荐

最新资讯

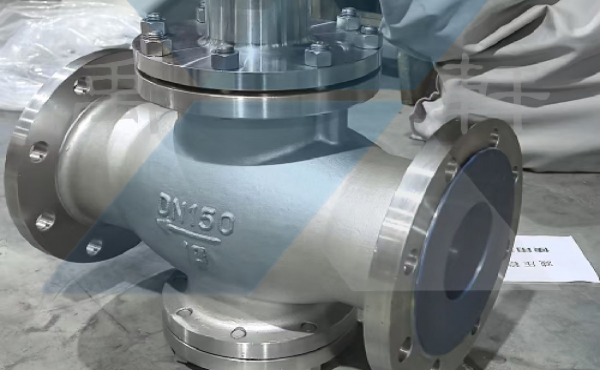

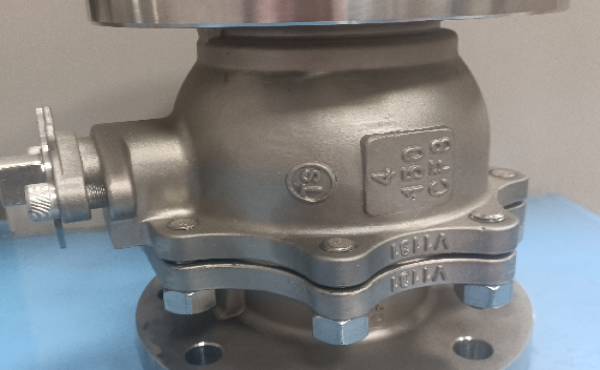

上海禹轩Q641F-16P-DN150不锈钢气动球阀整装待发 助力内蒙阿拉善左旗中和化工项目

04-21

625

国际医疗与功能医学深度碰撞,CMTF上海国际医旅展暨功能医学创新大会圆满举办

04-21

300

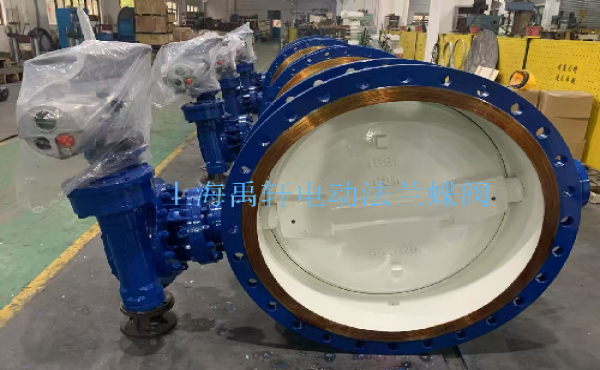

上海禹轩D643H-16C-DN700气动蝶阀—助力安庆华伦新材料厂区建设

04-21

200

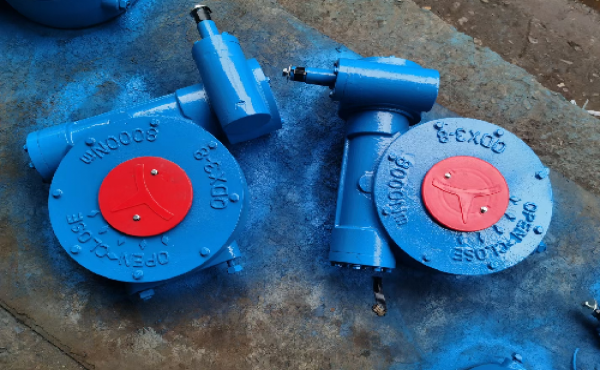

上海禹轩Q645F46气动三通衬氟球阀,Q641F46气动切断调节球阀,整装待发之内蒙化工项目!

04-21

561

上海禹轩D343H-16C-DN350法兰蝶阀整装待发,助力赤峰煤矿项目建设

04-20

677

上海禹轩A48Y-64C-DN50弹簧式安全阀交付格尔木热电厂——保障设备运行安全效率

04-20

978

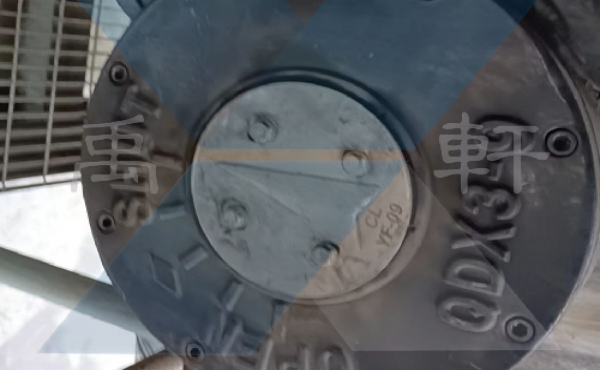

上海禹轩交付石河子电厂蝶阀设备QDX3-D4电动蜗轮箱——助力电厂设备高效运转

04-20

213

上海禹轩QDX3-D9电动蜗轮箱助力六盘水电厂DN1000蝶阀手动装置改造项目

04-20

364

上海禹轩Z41H-64C-DN250法兰闸阀准备交付河北一工厂蒸汽管道应用

04-18

303

上海禹轩D943H-16C-DN1000电动法兰蝶阀助力江苏金桥制盐厂区建设

04-18

599

上海禹轩Y43H-DN150不锈钢减压阀交付昆山电子制造:精准调控高纯度氩气、氮气赋能半导体生产

04-18

225

上海禹轩Q41F-25、32、40、50、80不锈钢球阀助力凯实金桥新材料厂区项目高效运行

04-18

624

上海禹轩Q41F46-16C-DN100衬氟球阀交付 助力益海(连云港)精细化学筑牢安全防线

04-18

916

上海禹轩A42F46-16C-DN100衬氟安全阀助力丰益高分子材料打造安全标杆项目

04-18

236

南通睿智超临界技术选用巧旭高压磁力泵,推动CO₂输送系统安全升级

04-17

420

上海禹轩KZ41Y-25C-DN250抗硫闸阀交付盘锦石油装备硫化氢管道应用

04-17

495

燕山石化选用上海巧旭定制高压磁力泵,彰显国产高端泵业实力

04-17

776

上海禹轩Z41Y-63C-DN150重型法兰闸阀助力北京通州化工项目

04-17

167

上海禹轩QDX3-S6手动蜗轮箱与D341F-16C-DN600法兰蝶阀配套应用说明

04-17

842

上海禹轩QDX3-S7阀门蜗轮箱为某工厂管道DN700硬密封蝶阀作新旧更换项目

04-17

947

综合资讯

综合资讯 企业资讯

企业资讯 泵阀机电

泵阀机电 机械设备

机械设备 仪器仪表

仪器仪表 钢铁冶金

钢铁冶金 五金家电

五金家电 家居建材

家居建材 水利环保

水利环保 石油化工

石油化工 食品酿造

食品酿造 农林牧渔

农林牧渔 服饰穿戴

服饰穿戴 招商加盟

招商加盟 产经新闻

产经新闻 财经资讯

财经资讯 楼市房产

楼市房产 旅游频道

旅游频道 汽车频道

汽车频道 餐饮美食

餐饮美食 医美健康

医美健康 文化教育

文化教育 品牌人物

品牌人物 热搜资讯

热搜资讯 智能科技

智能科技 营销电商

营销电商 展会报道

展会报道